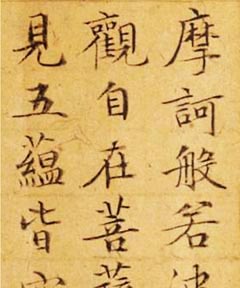

《集王圣教序》拓本局部 (资料图/图)

近两个月的封城期间,汉学家毕罗(Pietro De Laurentis)住在意大利乡下的房子里,每天除了写论文、看即将出版的新书的校样,还会练习两三个小时的书法。

他的家在意大利南部的普利亚大区(Puglia)布林迪西省(Brindisi),如果将意大利的国土形状比作靴子,普利亚大区就是靴子的后跟。疫情期间,每周他要去镇上购物一次,偶尔会顺便去朋友家“串门”。

如果不看长相,第一次与毕罗交谈的人,根本发现不了他是外国人。2020年5月,意大利逐步解封,毕罗以中文完成的新著《尊右军以翼圣教》也在中国出版。

作为研究中国书法的汉学家,毕罗一年里很多时间都在中国度过。2019年春天,当他再度启程赴中国时,母亲问他这次去做什么。他回答:“意大利有达·芬奇,比他再早一千多年,中国也有一位‘达·芬奇’,他叫王羲之,他的书法让人叹为观止,值得全世界关注并投入研究。”

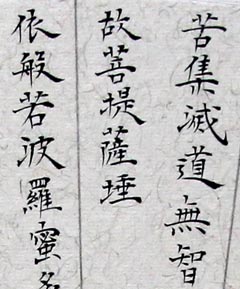

《尊右军以翼圣教》一书研究的《集王圣教序》,源自唐太宗撰写的《大唐三藏圣教序》,后由怀仁从王羲之行书中集字,刻制成碑于唐咸亨三年(672年),碑文30行,每行有83至88字不等。《集王圣教序》将玄奘、唐太宗、王羲之这三位中国历史上的重要人物联系在一起。除了考察立碑的历史背景,毕罗还逐字分析了《集王圣教序》中的书法风格与制作。

爱上书法时,毕罗还是20岁出头的小伙子。1999年底,正在读大学的毕罗认识了一位当时生活在意大利的中国书法老师,“他叫王承雄,直到现在,他还在指导我学习毛笔字”。

到中国留学后,有意大利同学看不惯毕罗用毛笔写字,“他们大概认为,我的水平不够,好像在‘冒犯’一种悠久的文化传统”。毕罗却认为:“这是我喜欢的东西,干嘛不去靠近它?”

真正靠近书法,得益于他前后两次在杭州的留学生活。在中国美院读书时,毕罗居住在杭州中山中路附近。通过“乱走”,他逛遍了杭州的大街小巷。

2001年春,毕罗在杭州解放路公交车站的玻璃橱窗里,看到其中展示的孙过庭的《书谱》长卷图片。“我之前只知道《书谱》是一页一页的字帖,看到长卷(真迹长为900.8公分),觉得很震撼。”这次偶遇开启了此后十几年他与《书谱》的缘分,《书谱》也成为他博士论文的研究对象。

毕罗认为自己与其他汉学家最大的不同,是他一直坚持练习书法。1998年至今,他一边做研究一边坚持练毛笔字。“我不得不面对西方人如何理解书法的种种问题和困难。从一开始我就发现西方学术界,包括汉学界在内,对书法的方方面面几乎都停留在较浅的层次。”

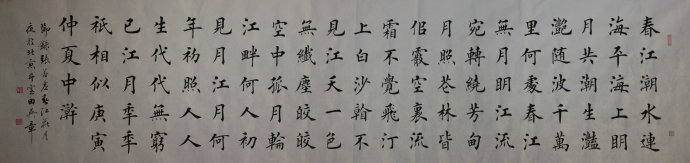

“除了工具有所变迁之外,书法的基本学习模式与赵孟頫13世纪末临摹王羲之的方法并没有太大区别。恐怕只有书法是受到西方影响最小、原汁原味地保存到现在的文化现象了。”毕罗对南方周末记者说。

作为不同书写活动的“写”和“书”

南方周末:你最初是如何对《集王圣教序》碑产生兴趣的?

毕罗:从2010年撰写《孙过庭研究》的英文专著起,我就逐渐关注敦煌遗书的书法和格式问题。随着对中古时期书法史研究的深入,我发现佛教对当时的书法和书写起到了重大的作用,尤其意识到《集王圣教序》碑的重大意义。于是我一边临摹《集王圣教序》,一边慢慢地收集有关它的资料。从大乘佛教的角度来看,书面经典显然具有更深的含义,特别是般若部的经文,大致从公元1世纪开始,它们就有象征佛塔的信仰场地的功能,逐渐形成了“书本崇拜”的信仰。因此抄写佛经对大乘佛教来说,是可以加强所谓的功德,可以积福。到了隋唐时期,抄写佛经的规模非常宏大——包括私人和国家资助的抄写活动,已经超过了儒家经典和其它书籍的数量。书写活动对中国佛教是如此重要,自然书法和佛教的关系也十分密切。统计现存著名的中国书法作品,尤其是碑刻,不难发现好多例子都跟佛教有关,如欧阳询的化度寺碑、颜真卿的多宝塔碑等。

南方周末:《集王圣教序》是集王羲之字的集字碑,与现存的王羲之法帖、摹本相比,其价值在哪里?

毕罗:众所周知,王羲之的书法作品没有原作传世,只有几件双钩复制品,以及别人临写纸制和刻帖的两种版本,一共不到288幅,其中绝大多数是法帖。我认为比较可靠的作品只有12幅摹本。这12幅摹本,一共才734个字,单字354个。《集王圣教序》一共1903字,755个单字字形,相当于是王羲之书法作品最丰富的字库。初唐时期,太宗李世民大量搜集王羲之的法书,当时御府一共有13帙,128卷,2290纸。当时的僧侣就是通过这样的皇家收藏,才制作了《集王圣教序》碑。它所取材的原作如今都已经散失。真正能让我们窥见王羲之书法面貌,较为可靠的作品,就是《集王圣教序》碑。

南方周末:《尊右军以翼圣教》写的是书法和历史的关系,你如何看待唐代《集王圣教序》碑与历史的关系?

毕罗:唐高宗时期,弘福寺僧怀仁集王羲之的行书,刊刻了《集王圣教序》碑,其中包括唐太宗的《三藏圣教序》、唐高宗的《圣记》和《心经》,是历史上有名的书法作品。虽然是集字,理论上不等于王羲之书写的作品,但是经过太宗朝的收集,当时御府有数量较多的王羲之的字帖(或摹本),又经过怀仁等人的努力,这方石碑成为表现王羲之书法风格字数最多的书法作品。不过,如果回到当时立碑的具体状况,对这件集字碑仅仅以“书法作品”去看待,就显得远远不够了。很明显,最初刊刻《集王圣教序》并非为了收集和保存王羲之的行书,而是长安僧侣面对不利的政治气候的产物,尤其是为了对抗道教在宫廷越来越强大的影响力而精心制作的。通过用太宗喜爱的王羲之的字来突出太宗与玄奘的亲密关系,这是高宗时期的僧侣们为了对抗道教越来越强大的势力的政治行为。王羲之是道教徒,使用他的字来刊刻佛经,也有这样的一层意思。

南方周末:具体来说,佛教对中古的书写活动有怎样的影响?

毕罗:中古中国、尤其是唐朝对于中国文化而言,有着至关重要的意义。11世纪之后,印刷术得到了广泛的传播,在这之前,中国的所有写本都只能用毛笔和墨以抄写的手段进行复制,这种复制可以叫作“转录”。可是这一书写过程经常会涉及两个不同的层面:其一是指在语言学意义上对原文的复制;其二则是指在语言学意义之外,以对原文本在美学意义上的提升为目标的行为。前者相当于中古时期所谓的“写”,也就是复制的意思;而后者指的是中古时期所谓的“书”,它的意思是“优美地书写”,是一种特殊的“转录”行为,包括“书丹”和“题写”在内。显然,中古中国“书丹”文本的书写过程主要依靠广义的书法行为,在这一层意义上石刻文献一律使用“书”这个字。把写和书作为两种不同的书写活动区分开来,是佛教徒对中国书写文化所产生的影响。在中古题记中,书丹者在书卷上抄写佛教经典署名,这种书写活动叫做“写”,而凡是出现在石刻上的种种佛教文献的署名记载,这种书写活动叫做“书”,为的是强调书写形式的审美效果,以及书写活动的精神意义。现在已知最早留下书丹者姓名的碑刻,就是佛教的《始平公造像记》。

“‘笔法’,才是书法作品的真正魅力”

南方周末:《集王圣教序》碑对后世乃至周边国家产生了哪些影响?

毕罗:《集王圣教序》不但是现存最早以集字而成的书法作品,而且是中国和东亚历代集字碑的开端。唐宋时期出现至少二十方集王碑,古代朝鲜到1294年为止也刻过五方集字碑。这些题字碑从纯粹书法水平来讲,都不如《集王圣教序》。原因很简单,怀仁当时享有极致的最好条件,有权利直接进御府库房查阅原件,安史之乱之后御府收藏已经不如7世纪中叶,到北宋宣和年间御府收藏的王羲之真迹,只有243幅。因此王羲之作品本身再也无法给集字者提供充足良好的范本了。从日本奈良唐招提寺的门额可以看出,《集王圣教序》的书风已经传到8世纪中叶的日本。鉴真和尚在奈良建立唐招提寺,孝谦天皇所书的字,明显带有《集王圣教序》字形的痕迹。到了今天,集字是一种非常普遍的设计手段,近代摄影和印刷技术的发展使得收集和复制比以前方便很多。当今许多报纸和书籍题名和大学匾额都使用集字,如日本《朝日新闻》、中山大学校名题字等等。

南方周末:古代欧洲有集字或者拼贴这样的艺术形式或行为吗?

毕罗:能够让逝世已经三百年之久的王羲之复活,来书写《圣教序》,绝非轻易为之的文化行为,而是一场有意识的艺术创作。主持这场创作的僧侣怀仁本身肯定是书法高手,他不是呆板地拼贴,而是通过字形的选择与微调,做到了尽量模仿王羲之的自然书风的程度。就西方美术传统而言,类似的拼帖的作品不能说没有,但是历史并不悠久,19世纪下半叶的前卫艺术家们才有意识地组装不同来源的材料来进行艺术创作,就像所谓的模仿画那样的拼写创作,从几件作品中抽取主要部分做成新作品。另外,18世纪有一些意大利的古董商和修缮专家,为了市场的需要,也有一种拼贴行为,用风格和材料相似的零件性雕塑,弥补残缺的雕塑。但西方古典美术传统总习惯将这类拼贴作品视为赝品或不良的改造,而在中国,不仅《集王圣教序》这样的精品得到文人的赞赏,集字、集字碑的形式也广受喜爱。

南方周末:你的《书法的书写过程与其序列性》一文讲的是书法的笔顺及其音乐性的关系,西方其他汉字研究者似乎并未注意到这种关系,比如德国学者雷德候(Lothar Ledderose)提出的是“模件概念”。

毕罗:我有一篇文章《从永字八法说起》,是反驳雷德候先生的观点的。雷德候认为汉字有一种“数码特质”,写汉字相当于一种对基本模件的装配。我感觉,我和雷德候先生的分歧点的原因在于,他并不练字,但是我坚持每天练字。汉字并不完全是在空间中对模件的装配,而是有它的笔顺,在时间中写下一个汉字,即便是同一个构建和偏旁,在不同的汉字会有微妙的调整。表面上看是同一个“木”字构件,实际上在书法欣赏语言体系中都是独特的形态,这些微妙变化、形态的呼应、多层次的形态结构,一律叫“笔法”,这才是书法作品的真正魅力。我认为它和音乐有点像。任何书法作品,一旦开始写,就不能停下来,这和音乐的演奏是一样的道理。你开始拉小提琴,或者开始弹钢琴的时候是不能停的,如果停的话,听你演奏的人会觉得,哦,有问题了。写字稍微停顿或者说稍微不通畅,看的人马上会有反应。我觉得书法除了具备绘画形体几何的结构之外,线性的时间性因素也特别重要。我们西方人实际上没有意识到这个问题。

南方周末:你研究的中古书法,与当代生活有着怎样的联系?

毕罗:中古时期在中国书写文化中的重要性在于,中国写本不论从语言学角度,还是从美学角度而言,都达到了其巅峰。从更深远的意义上来说,20世纪设计的现代汉字(也包括日语汉字)计算机字体,就是以唐代楷书名家的书法为基础的。更进一步来说,中古中国,特别是从4世纪到7世纪,出现了各种有深远影响力的书法作品,不论是无名氏作品还是名家手笔,都充满着丰富的想象力和动感。这些艺术创作是当时文人一生漫长的修养成果,对今天生活在快节奏到处是视觉符号的人们来说,都是很有意义的。古代中国书法有利于让我们注意到人类在工业革命前已经对简练的视觉符号和富有动感的艺术创作非常有造诣,在我看来这是古代书法对当代世界文明带来的重要的启示。

南方周末:你研究的中国中古时代也是中外交流特别频繁的时期,放眼当下,你认为中西之间未来的关系会是怎样的?

毕罗:作为研究中国书法的西方人,我对中西交流始终是乐观的。我在湖北美术出版社出了一本书,是武汉学者张天弓先生的书法术语简释的英译。出这本书的目的就是加强中西书法和文化交流。中国有中国的情况,欧盟以及美国、俄罗斯、伊朗也都一样,在面临突发疫情时,都面临各自的问题,但目标都是尽快解决问题,这与我提倡文化多元化并不冲突,反而说明中西方应该增进相互了解。我希望疫情之后,我们不要再以从前那样的方式走遍世界,我们要先看好书,深入了解,再出门旅行,光看《孤独星球》的旅行指南是不够的。我毕竟是研究汉学的,增进中西方文化交流是我一直关注并尽力的领域。

南方周末记者 王华震

![中国书法家通讯录[转载]-好字无忧](https://alioss.shufapp.com/wp-content/uploads/2022/07/W020230731823511234931.png)