按:这篇文章是中央美术学院博士周勋君与书法家邱振中就草书艺术展开交流,涉及草书的定义、草书的创作、草书的艺术价值,展现给我们一个书法家邱振中先生的草书世界。

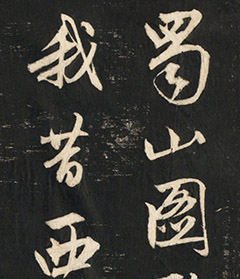

草书一直被视为一个特殊的领域,记得早年初学书法时,甚至得到一种印象:草书切切不可随意碰触。许多终身研习书法的人们,从不曾接触草书。林散之的出现在很大程度上改变了这种状况。特别是最近十余年来,研习草书的人数增多,已经逐渐成为一种趋势。

草书书写的关键,在于在保持线条的流畅时,必须同时保持线条的质地:变化、力量、丰满性等等。这是草书点之所在。

草书的结构与其它书体比较,具有更大的自由,特别是在狂草中,所有空间都必须随机处置,这对一位书家的训练和和才能提出了与其它书体不同的要求。

就书法史而言,草书大略可以分为三个阶段:从草书的发生到唐代为第一个阶段;以后,到林散之之前,为第二个阶段;从林散之开始,为第三个阶段。

第一个阶段,草书从发生到狂草的出现,一直沿着流动、简捷的道路发展,书写中没有着意的停驻,但笔触推移中运动和线条的质地变化丰富。

第二个阶段,从宋代开始,具体地说,从黄庭坚开始,人们用行书的笔法来书写草书。这源自人们一种根深蒂固的观念:“书法备于正书,溢而为行草。”(苏轼语)在这种观念的影响下,草书获得了一种新的面目,它对于书法史具有重要意义,但置换了前期草书所确立的基础,人们几乎再也无法接续前期草书的脉络。这种状况一直影响到此后所有人对草书的认识。究心于草书者,即使杰出如王铎,也未脱出这一大趋势的影响。(更详细的论述,请参阅《关于笔法演变的若干问题》疑问与《书法》一书第四章“草书”部分)

林散之的出现,是这个时代的一个奇迹。他的草书打破了若干世纪以来的桎梏,创造出一种新的笔法:依赖长锋毛笔在运行中缠裹于解散的交替,加上水墨的相互渗透,笔触呈现出于前任不同的一种复杂变化。这种笔法于他从黄宾虹那里接受的绘画中的笔法联系紧密。这种笔法无意中避开了留驻、顿挫而接近于前期草书。林散之为人们重新思考草书开启了一条通路。

在草书的历史演变中,有一个问题必须一说。草书的基础不是楷书,而是隶书。出土的大量汉简有力地证明了这一点。后世所说的楷书,基本上都是指唐代楷书,而以提按为特征的唐楷,只能走向宋代以后的草书。以提按为主导的楷书是通向前期草书的巨大障碍。

对历史这样一种简略的叙述,或许能对草书的思考提供一个参考的框架。

浏览今天众多的书法史论述,关于草书形成阶段的文章很多,它们都利用了出土的汉简资料,但相对于大量出土的汉简而言,研究还非常简略。关于汉简的研究是以后更深入的草书研究的基础,它也将为我们对整个书法史的认识作出重要的贡献。

对草书的研究,可以独立于创作而展开,但是这个课题的特殊之处,在于它在相当程度上受制于研究者对草书本质的理解和感悟。如前文所说,对草书的理解一直存在两种基点,立足于不同基点,将对草书极其演变作出完全不同的解说。举一个例子,对“匆匆不暇草书”的理解,人们便因基点不同而做出截然相反的解释:站在前期草书的立场,草书无疑是追求简便、迅捷的产物,而站在后期的立场,草书则成为一种困难,甚至艰涩的字体。因此对草书演变史图像和技法的感悟与认识,也成为草书文献研究不可或缺的前提。

草书的关键是运动

周:最近两年以来,你的草书有了很大的变化。在这种转变的过程中,你体会最深的是什么?

邱:事实上我的草书一直在变化,只是从偶尔见到的一两件作品中不容易看出这种变化而已。

2002年,在我的个展的座谈会上,许多人都说到,我的草书4-5年变化一次。为什么周期是4-5年,我还没有仔细思考,但这个周期大致是准确的。1990-1995,一个阶段;此后是1996-2000、2001-2004。现在处于一个新的阶段。

最近几年,我对唐代狂草进行了比较细致的阅读和思考,在草书的构成细节上不断有所发现。其次,在创作狂草的感觉方式、书写草书对熟练程度的要求、技巧的把握与创作的关系、草书结构上的自由变化与其他书体的区别等问题上有了进一步的认识。

所有这些加在一起,使我对“草书是什么”有了更深刻的感受。

周:你能不能说说,草书是什么?或者说,草书区别于其他书体的关键是什么?

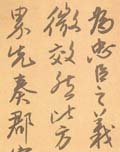

邱:草书的关键是运动。

从草书孕育时期开始,目标便是迅捷。如果没有这种需求,根本就不会出现草书这种东西。但是从汉代到唐代,几百年的时间,草书发展出了复杂的技巧,其本质,是在连续的运动中实现线和空间自由而丰富的变化。在狂草中,这种变化还获得一种特质,那就是这所有变化都随机发生,不可预计、不可重现。这使得草书——特别是狂草,具有十分丰富的表现力,但同时也具有很高的难度。

人们深深感觉到了这种书体的魅力,同时也领略了狂草创作的艰难。后人有意无意修改着草书的内涵。宋人把行书的笔法加入草书中,所以人们称“草书至山谷一变”;明人把这种方法作为草书的标准笔法,而在王宠笔下,竟将楷书的节奏带入草书中,虽然别有风味,但草书的气脉已断;王铎在草书中减少提按,增加平动,同时用顿挫来造成变化,开辟了草书的新境,但是并没有从根本上改变以行入草的趋势。清代三百年,草书基本上是空白。

与其他书体相比,草书有极为特殊的要求。例如说熟练。书法史上,所谓“日书万字”的人不在少数,如赵孟睿庵质炝酚氩菔樗蟮氖炝肥橇交厥隆U悦项并不会写草书。《非草书》里所说的“夕惕不息,仄不暇食;十日一笔,月数丸墨”,倒从一个侧面反映了获得草书书写能力的艰辛。草书要求的,是极端的熟练,是即兴地创造精彩的运动、线质与空间。

后来人们解释“匆匆不暇草书”,说是匆忙之间,来不及安排、构思草书。这完全出自后世对草书的一种认识。宋代,楷书已经成为人们学习书法的不二法门,加上人们一般只能从《十七帖》之类的拓本来学习草书,除了极少数人,普天下的草书都只剩下一个躯壳,节奏完全不对了。

草书在流畅而迅速的书写中,同时要处理好线条的质感、力度,以及空间的情调和连接。正如我在一个地方说过的那样,其他字体多少能凭靠记忆来处理结构,但狂草无法依靠记忆,一切都必须随机处置。我们甚至可以说,草书和其他书体所要求的是两种不同的才能。

书法艺术传统与现代兼而有之

周:关于书法,传统与现代观念的冲突非常激烈,你觉得你的草书是传统的还是现代的?或者兼而有之?为什么?

邱:兼而有之。

从我的观念说起。好作品中要有传统中核心的东西,又要有传统中没有的东西。——当然,要在作品中感受到“传统中核心的东西”和“传统中所没有的东西”,也是很不容易的事情。

我们在这里谈的是接续传统风格做下来的书法作品。——“现代风格书法”、“源自书法的作品”,我们今天不讨论。——这种作品沿用了经典作品中的很多东西,所以它注定是在传统基础上的变化,是一种渐变;但是,它毕竟包含了一种变化——表面上的变化不用去讨论,如果有实质性的变化,它是什么?我认为,它是作品时空特征、运动特征的变化。例如,字的排布是一般创作中处理的一个重点,但单元空间的形状和关系是更基本的问题;又如笔法,人们对此已经有各种归纳和分析,但毛笔各种可能的运动方式及其运用,是比学习、模仿传统笔法更基本的问题。

在这些基本问题上的发掘、想象、突破,是更基本的、也是更重要的贡献。对这些问题的思考甚至还涉及传统风格书法创作的意义问题——如果在这些方面已经不存在突破已有框架,做出新的贡献的可能性,那么值不值得往这个领域投入——有人甚至投入毕生的精力,便是个疑问。爱好是另一件事。

周:对于“传统中核心的东西”,该如何去把握呢?

邱:精通杰作。没有别的道路。

在现代各种艺术中,书法有其特殊性:它始终紧贴着传统发展。不论是接续传统还是反传统,传统都是一个参照系,甚至一件现代艺术作品,只要命名中一旦有“书法”二字,便会引发读者有关书法传统的丰富联想,传统的内容便加入到审美感受和审美判断中去。

什么是“传统的核心”,个人的见解不同,很难有一个共同的解释;此外,谁来判断把握的准确性,都是问题。

没有简单的回答。

周:有两位青年书法家说到过你的草书“啼鸟还知如许恨”(《辛弃疾·贺新郎句》,页)这件作品对于当代书法创作的意义:它创造了一种传统中所没有的构成方式——书写时对所有空间的控制,他们确实从中感受到了一种新的东西。您自己怎样看这件作品?

邱:自己的作品还是留给别人去评说吧。

在书法这样一种“经过充分发展的艺术”中,构成方式上任何一点新意的出现,都可以说是重大的发现。判断这种贡献,要十分谨慎,要有长时间的检验。

感受、判断传统风格作品的独创性,困难之处,在于它与传统保持相当密切的联系,仅仅从传统这一端来看,它也能成立;而从另一端来判断,要有两个条件:其一,熟悉整个书法史;其二,对现代构成方式不陌生。

周:另一件同样题材的作品,处理的似乎是另一类问题:寻找章法的新的构成方式。(方构图一件,第 页)

邱:不是有意的寻找。实际上那件作品的创作还要早一些。那是在创作一件长卷时,突然出现了一种新的空间关系:由于墨色在一段文词的延续中逐渐淡去,因此而形成了一种我从未感受过的空间关系。我马上铺开一张纸,就写那几行诗句,结果出来了这件作品。

转变的实质是填平低谷

周:我们注意到,这些都是你90年前后的作品,你近来的作品似乎转向了其他方向?

邱:这就是我曾经说过的,“填平低谷”。

我在很长的时间内,作品的数量非常少。我已经察觉到草书中核心的东西,但还是很难把握它,只是在无数机缘凑合时,偶然一现。我较好的作品与一般作品之间差距非常大。

原因很多,这里不能去做分析了。我只能说到我在读到茨威格一段话时的感受。他在《记念里尔克》一文中写到:“真正诗人的天赋必然是通过难以估量的辛劳又一次重新挣得,即男子汉有责任把天赋开头仅仅是作为儿戏送给他并仿佛是借给他的一切,持续地变成坚韧不拔以至令人难以承受的严肃事业。”

我印象至深的有两点:其一,天赋在最初表现出来时,如同别人借给你的玩具,随时可能收走;其二,要把借来的玩具变成自己真正拥有,并成为真正有价值的事业,必须付出不可思议的艰苦的劳动。

很多人都说过类似的话,但茨威格说得特别透彻。

如果我过去还多少表现出一点能力,那也不过是借来的玩具。我必须弥补我在书法创作中所缺失的东西。

我知道,水墨类作品有偶然性也有必然性。我下决心把必然性尽量做好,然后等待偶然性的降临。

周:在你最近的作品中,我们其实已经感到其中包含着一种新的传统和现代的关系,这正是你所说的,感受到传统核心的同时,也感受到了一种新的运动和空间关系。

邱:这批作品只是一个新阶段的开始。

周:能说说你在创作这批作品时的想法和收获吗?

邱:我决心做大量作品,改变过去的状况。

在将近三年的时间里,我花了大量时间,做关于草书的各种练习。

在这三年里,我不断接近自己的目标,不断有所感悟,但是没有真正的作品——一件作品所要求的各种因素还不曾聚合在一起。几次无法推辞的展览,拿出的都属于过渡性质的作品。只是最近一段时间,一种新的东西出现了。

作品仍不容易得到,但那无疑是我所希望的一种状态:一种深处的把握,而在视觉层面上随意处置,没有着意的安排。你只要关注很少的几个点,一切几乎自动生成。当然,最后挑选作品的时候,还是很困难,仍然存在问题。但对于我来说,一种东西无疑已经生成。

周:在你的作品中,技术和意境的关系怎样?

邱:我很少谈意境,因为对我来说,那是一件书写能够被称为“作品”的前提。但意境很难用言词来表述,它就在作品里,一眼就从作品深处跳入你心中。

作品获得意境的途径也与技术上的追求不同,它更多散布在作者整个的生活中。

我们在书法创作上的难处

周:你曾经说过,你知道自己缺少什么,但从来没有惶惑,总知道该怎样去做——这是你在书法报1987年的一篇采访中说的。我想,正是这种清晰的把握自我的能力使你成为这么多年里,能够在书法创作上不断进步的少数人之一,这是不是与你做理论研究有关?

邱:现代人有许多有利之处。随便说一点,印刷的进步,使我们能够看到前人很少有机会见到的许多古代杰作。但是现代人也有很多困难,例如,传统风格书法创作的各个方向、技术上的各种可能性,几乎都有人做过,大部分也做得不错。——这样,我们今天还能够做些什么?

我们在书法创作上的难处主要可以归结为两点:(1)文化境况的改变,使我们进入杰作的核心变得异常困难;(2)在一种“充分发展过的艺术”中寻找创新之点异常困难。光凭感觉没法解决这些问题。

要获得关于创作的智慧,理论研究当然是途径之一,但两者之间还是有很大的区别。创作面对的是感觉和理性混合的汪洋大海,理论只是从中舀出几勺,细加分析,并窥测大海运动的某些规律。对整个创作活动的把握不一样,在这里感觉与思考是另一种关系。它要求一种与理论研究不同的智慧。

书法创作需要才能,它毕竟是艺术创作。

周:有人说,书法是“文化”,不是现代意义上的艺术。对此你是怎么看的?

邱:可以分两个层面来谈。

传统文化中强调修养,强调艺事在人的成长过程中的重要作用,这是对整个社会而言,但是任何一项艺事,如绘画、音乐、戏剧,也都有各自达到绝诣的人物,这些人物造就了不同时代的艺术水平、文化水平,没有他们,中国文化史恐怕黯然无光。所以我们不能仅仅看到有“游于艺”这么一句话,就把整个中国艺术史、文化史抹平,这是不对的。书法领域同样如此。

此外,一个领域,在不同历史时期具有不同的文化性质。例如书法,它在先秦时期,只是一项技能;汉末,在某些人那里变成了“时尚”;在晋代,成为贵族阶层竞逐的癖好,而在后人眼中,“晋字”成为那个时代文化的象征。——这种文化性质的变迁,不用再列举下去。我想说的是,今天的书法不必拘守于过去的位置,如果我们能够创作出矗立于当代艺术之林的书法作品,正是书法史的骄傲。关键是我们创作的水平和性质——能不能在文化含义和视觉的独创性上,不输于当代最优秀的艺术作品。

人们尽可以去从事“作为修养的书法”,但不要对“作为艺术的书法”进行指责。背后的含蕴是不可少的,但有没有含蕴在于人,而不在于作品的归类。

创作书法与创作现代绘画作品

周:你除了创作书法,还创作现代绘画作品,这与你的草书创作有关系吗?你怎么把它们统一起来?

邱:人们认识事物,需要有种种概念和框架,“古典”、“传统”、“现代”、“后现代”等等,便是一些常用的概念,它们构成了一个个框架。这种分类方式成为人们默认的平台,几乎任何现象、事物、作品、人物,都要被拖到这个平台上来解剖、陈列,才便于人们了解、认识、分析、评说。这种认识方式的便利之处很明显,但是它也有很大的弊端,而首先的问题就是,人与事物不是按概念来构成的,他或它混合了极为复杂的成分。——你明白我所想说的是什么。我就是我,我有我特殊的构成方式。

我愿意深入感动了我的一切。因此在我这里,“古典”、“传统”、“现代”、“后现代”这些词没有什么对立的含义,也不那么重要。

我的草书与现代作品,从通常的观点来看,是应该分在两个平台上去解析的,但它们关系密切,难以分切。

书法所给与我的东西,前面的谈话中已经说得很多:特殊的线与空间关系的把握能力,以及没怎么说到的对书法背后的精神含蕴的感悟和契合,这些都成为我从事现代绘画的基础。也正因为如此,我所有的创作或许都带有一种特征:对传统与当代精神生活这样两种截然异趣的事物的关系,有着强烈的兴趣。

两类作品的创作当然还需要一些不同的才能,例如绘画中控制图形的能力,这是需要从其他方面去获取的。

周:近年来各种迹象表明,书法创作对技法的要求日益提高,这意味着什么?这是否预示着一种趋势:在一个时期内,技法竞争在书法领域成为一个绕不过去的环节?

邱:最近20年,整个社会对书法的鉴赏力不断提高,观众、作者都能在作品中看出过去看不出的东西——包括好的和不好的东西。形式、技巧,当然是首先被挑剔的部分;对作品的意境、气息也有新的要求,但那些要求不明确,例如说,这件作品“气息不错”,那件作品也“气息不错”,其中的高下便没有比较的标准。此外,“意境”、“气息”也不是无本之木,他们必然要反映在形式、技巧上。

这一阶段会延续多长时间,要看这样几点:人们所感受到的技法的理想状态是什么,它与当代书法家实际存在的水平的差距,以及人们对弥补这一差距的信心。

我对当代书法创作所达到的水平、所能达到的水平持乐观的态度。

周:对技法的关注,会不会造成一批“唯技术论者”?他们只会技术,别的——文化、思想等等严重缺失?

邱:肯定会出现这么一种人,但是在掌握最杰出技法的一小批人中间,有没有一个或几个有文化并善于思想的人,而且具有出色的艺术才能,才是最重要的事情。

周:再问你一个问题,现代作品中的气质、气息能与古典杰作相比吗?

邱:你说的是“古典杰作”。

人们常常拿自己对当代创作的整体印象与古典杰作去比较,这种比较的结果不难想见,也不公平。要用当代最好的作品与古代的优秀作品进行比较。我为什么不说“杰作” ,是因为当代作品中的优秀之作还没有经过时间的考验,还要等待一段时间,才能对它的意义、贡献做出陈述,今天直接拿它们与那些几乎已经变成神物的作品进行比较,不合适。我认为,林散之、于右任等人最好的作品,在气质、格调上不下于任何时代的优秀之作。

不同时代的作品在气质的类别上是会有差异的,但每个时代最优秀的人们,气质的高下没有差别。——我说的是整个时代,书法领域有没有最优秀的人物,是另一个问题。

陆军(以下简称陆):艺术家的生活,无论平稳还是蹉跎,都会对他的艺术有程度不同的影响。您认为林散之一生的总体特征是什么?对他的书法艺术产生重要影响的人生经历又有哪些?

邱振中(以下简称邱):你提出的第一个问题,我认为是“平淡”。至于你说的第二个问题,我觉得有几件事,第一件是他跟黄宾虹学习,时间并不太长,但是这一点绝对重要。第二件是他出外游历,时间之长,碰到的危险之大,在艺术家里是少有的,尤其是在那么动乱的时期,简直是太特别了。第三件是“文革”中没受什么冲击,这很幸运。第四件是他去世前写了一幅字“生天成佛”,这是他的自我定位、暗示和自信,跟别人截然不同。他一生的精神状态,用现代的话说就是“感觉的模式”,跟现代一般的书家都太不一样了。

陆:请您具体谈谈他的“不一样”表现在什么地方?

邱:有几点。一、他对艺术切入的角度和方式跟别人不一样。二、这造就了他作品的气息,或者说格调跟别人截然不同。现代理论对一个人的精神生活跟他的作品形式之间的联系,还没有太好的解释方法。我们能感觉到这一点,大概能看出格调、意境,但是不知道它们到底怎样联系。当我们通过传记了解到林散之这么特殊的生存状态,特别是他的精神状态,去世的时候会相信自己成仙成佛了,这太有意思了。联系到他最好的作品里面那种意境、那种状态,我们不能说对他这个人与作品的关系有了多么新的认识,但至少这是一个很特殊的个案,给我的印象非常深刻。

陆:以往类似的先例或相似的个案在中国书法史上还是有的。

邱:以往的先例非常多,但离我们都很远,那是过去的时代在那种文化状态下的产物。林散之几乎是我们同一个时代的人。他那种游历,那种清高,跟他的作品,是一个非常典型的个案。

陆:可是从林散之的学历来看,他基本上是从传统模式里脱化而出的。

邱:不管怎样,他和我们同时生活在这个世界上,虽然我们不是一代人,但我们离得毕竟很近。这一点很特殊。

陆:您在这方面结论性的认识是什么?

邱:我的想法就是,文化、艺术、人的精神世界 — 他的成长,或者说一个人的成长,实际上是需要前人帮助的,这就是文化的继承性。

陆:无法否认文化传承对造就一个人的至关重要的作用。

邱:现代的社会风气,许多人都不愿意承认自己从哪些地方获益,好像他们都是从石头缝里蹦出来的。

陆:个人的感觉模式以及他的生活状态对他的艺术、学问一定有很深刻的影响。对于林散之的特殊性以及文化传承对他的影响,请您再深入谈谈。

邱:最最特殊的是林散之对自己的暗示。“生天成佛”,受过现代教育的我们不会相信这个东西。但是他的举动给我的印象很深刻。他觉得他是一个“非人世的人”,关键在这里。所谓“非人世”是指和其他的人完全不同。他是在那样的状态或者说那样的暗示中生活了很长时间。最近我写了一篇文章,谈到我一以贯之的思想。人的精神生活,你整天想些什么,会反映在你的外貌上……

陆:所谓“相由心造”。

邱:就是这个意思,从一个人的外貌可以看出你活在一个什么样的精神氛围里。作品也是这样,一个人整天想什么,活在什么精神氛围里,会反映在你的作品上。但是那些不这样去想、没有这种经验的人是看不出来的。看不出来,他也就不重视这些;能看出来的时候,他就很重视这些,也会很重视自己的内心生活。内心生活对很多人来说是有很多杂质的,“纯净”是很难做到的。因为我们是人,有我们的欲望,有不好的地方。从现代心理学来看我们对这些都能理解,但我认为一个人必须跟这些斗争,你必须向往那种很高的境界,尽量去做。没有人要求你这样,也无法要求你这样,而且要达到这种要求的难度很大,这里面又没有任何报偿,所以很多人没有能够这样。但是要创造出那种精神氛围的作品,你就必须这样做。

陆:林散之却是“这样”的。

邱:可以这么说。当代还有这种人吗?以前有,我们相信,当代还有吗?还可能吗?我认为,应该有。另外林散之还有一个很重要的意义是,他的书法作品取得了那么高的成就,我认为无愧于古人。这个就不得了,非同凡响!因为“传统艺术”到我们这里,按以往的思路思索下来,到我们这里已经一代不如一代了,我们不知道有多差了。现在都是这些观点。我认为这种话是错的。我们现在的才人志士想获得古人的基础要那么久吗?我不太相信。我有一个根深蒂固的认识,我们这个时代,人的智商跟秦朝、唐朝、汉朝的人比,总的来说不差,恐怕总体水平还要高一点。我们能不能做出那么重要的、影响那么远的东西,这没法证明,过一千年才能看到,这是需要检验的。李白、杜甫当时也不过是诗坛名流。

陆:您是说,林散之达到的成就意味着,在我们这个时代,我们若从事我们“传统的艺术”,不是不可以达到高峰。

邱:不论在基础上,还是在贡献上,我们都可以做到。

陆:好。请您谈一下中国书法传统中哪几方面,或者哪几个人物对林散之的影响最重要。

邱:真正有成就的书家,他实际的接触面是比较宽的。对基础宽厚的要求,既包含在观念里,也包含在技术操作上。林散之这点跟别人并没有太大的区别。他生存的时代是碑学盛行的清末民国阶段,碑学对他的影响肯定很大,所以他在谈话里边,唐碑、汉碑经常说,这些是他的基础。但是他非常特殊的一点是,晚年转向草书。现在没有留下太多关于他为什么要转向的资料,详细的过程我到现在还不太清楚。注意这种转向,对林散之来说,甚至对当代书法来说,都是很重要的事情。林散之那个时代的各体书法都很难逃脱碑学时代的氛围和技法的影响。现在看来那时留下的“唯一缝隙”就是草书。草书是太重要的字体了!但是追溯整个清代三百年,草书毫无可观,除了早期的王铎和八大,但他们的基础实际上都是在明朝打下的,更严格地说他们不属于清代书法的系统。从那以后清代没有一个人写草书。这是致命的。

陆:董其昌、王铎是林散之很看重的几位草书家。他是不是在自己的书法实践中,认识到了有这么一个“缝隙”呢?

邱:你想想当时的氛围,特别是黄宾虹的影响。林散之很多感觉、很多思想包括具体的操作,都会到黄宾虹那里找依据。可是黄宾虹对草书是非常陌生的。

陆:这个现象比较矛盾,有点难以理解。

邱:实际上我们可以断定:他转向草书,是从别的地方有所发现。

陆:什么?

邱:很可能是绘画。

陆:这也正是我感兴趣的一个问题。您怎么看林散之的书法和绘画,或者说和黄宾虹绘画之间的关系。

邱:清代后期碑学盛行的时候,书法的整个书写方式离“流畅”很远,行笔“艰涩”,讲究的全是“力道”。但是我们注意到绘画不一样,虽然也受碑学的影响,但不一样。举个例子,注意“拖泥带水”这个词。我查过资料,黄宾虹跟潘天寿都注意到“拖泥带水”这种方式。潘天寿说:“苦瓜佛去画人少,谁画拖泥带水山。”他们形成拖泥带水的笔法可能并不仅仅是由于原来笔法的改变,很可能是由于对水墨本身进行了思考,还有绘画的经验加在一起。把水墨和笔画都混在一起,石涛就是这样,潘天寿非常注意,黄宾虹也非常注意。我觉得这便是从近代绘画引向现代草书的很有意义的一条线索。我们注意看黄宾虹的作品,他早年学的肯定是碑学的提按笔法,但是你看他绘画的笔法,没有太多提按的痕迹。这些都说明他们在绘画里有意无意地避免了这种“艰涩”。全部“艰涩”的画没法看。所谓“金石趣味”对绘画的影响,不过是追求“凝重”而已,它不能全部像“锯齿”那样去画。书法就可以,石鲁最后都写成了那种东西。结合“拖泥带水”,你看黄宾虹、林散之最后的作品就是那样。整个清代对草书为什么那么陌生呢?因为它走入了一个误区。从宋代开始,大家都强调唐代楷书的提按、顿挫、扭转,这跟草书是格格不入的,那些东西强调得多了,草书就没法写了,它阻绝了你理解草书的道路。但在近代,通过绘画打通了走向草书的一条窄缝。林散之就看到了这个新天地,人们也很吃惊他的作品跟古代草书不一样。这里有一个很有意思、很重要的问题。书画的关系,历来都是书法给绘画好处,现在绘画反过来影响书法,带动了现代的草书。如果回到书法史来看,林散之的草书有极为重要的意义和地位。

陆:您说的是“绘画性”反过来给予书法的一种启示。

邱:如果加了“性”这个字,就比较概念化。现在我说的是一个非常具体的技法,是用笔的方式。

陆:那是不是跟“墨”有关系?林散之经常提到黄宾虹对“墨”很重视。这方面和用笔融合在了一起。

邱:肯定有连带关系,但刚才我说到“拖泥带水”,还要用水。以往书法家的线条硬、单,在黄宾虹、林散之以前,书家对水的运用都不讲究,但是后来不一样。

陆:您认为林散之的书法成就对中国书法传统的继承和书法教学有什么影响呢?

邱:一件好的传统风格的书法作品,它既要让我们回忆起传统里面最好的也就是那些核心的东西,同时又能让我们感受到传统中没有的东西。林散之做到了这一点。他的作品让我们感觉到他跟过去草书的一些联系,结构上,用笔的基本方式上,特别是作品的气息上,都有那种联系;同时其中又有前人所没有的东西,我认为最重要的是他在笔法上的独创性。笔法是书法的核心技巧。经过几千年的发展,笔法的各个细节都被琢磨过、试验过,各种不同的笔法都被人们用来创作过好的作品。这就碰到一个很大的困难,后来者要作出新的贡献就非常难,就像中国的格律诗一样。但是林散之的笔法不仅仅是从过去的杰作里来,前面说了,我们推测它最重要的来源可能是近代绘画,再加上对水的运用,他在笔法上跟古人不一样,贡献了新的东西。他书写的时候,手的动作并不复杂,但是长锋羊毫笔书写的时候会扭曲成很多特殊的形状,他按基本的动作去操作,写下来就会有很多很好的变化。这种笔法在古代作品中从来没有,这就是对草书、对中国书法的一个很大贡献。一个当代人能够对书法史作出这样的贡献,这是我们原来所没有想到的。他能贡献出这么崭新的东西,又能让我们回忆起传统中那些核心的东西,这个意义太大了。

陆:在这方面,近现代有没有其他人获得过类似的成就?

邱:我没印象。有贡献的书法家是有的,但不是在这一点上。

陆:从时代和社会的角度来看,书法成就如此之大的林散之却成名较晚,这一点您怎么看?

邱:这当然跟“书法的边缘化”有关系。书法史上以书法享有大名的人都是些什么人?他们绝大部分在别的方面为自己博取了社会声望。仅仅靠书法来博取声望的不是没有,也有,比如张旭、怀素,但是如果仅仅靠书法博取那么大的声望,是需要时代条件的。

陆:林散之成名的时候基本上就被人誉为“当代草圣”了,虽然不一定所有人都承认这一点,至少有一部分人对他非常看重。那么不遗余力的推崇,除了有当时一些政治事件的影响之外,在学理上或艺术规律方面有什么原因吗?)

邱:这么多年他还是站得住,地位不减,反而上升。美国一个小说家表达过一种观念:有重大意义的艺术作品应该能较大地改变人们习惯性的审美趣味跟审美心理结构。林散之草书就是这样的作品。另外,一个人要成为杰出的艺术家,需要多方面的配合,或者社会有个机制能够帮助这些人成长。我们的社会好像还没有这样的机制。如果是那么有才气的一个人,他就要好好锤炼自己。但是如果你很快成名了,就会面临很多复杂的情况,你就很难充分发展其他的东西;如果老不成名,人又很容易失去信心,做不下去,或者改行离开自己的道路。所以真正有成就的人,他要有比较坚定的、明晰的方向,又不能受太多东西的干扰。我想林散之晚成名反而保护了他。设想一下,如果他“文革”以前就很出名,那么冲击是免不了的,冲击成什么样子就不知道了。所以不知名并非坏事。另外我突然想到,林散之真正达到很高的成就还很晚,是在20世纪70年代以后,他60岁以后才开始写草书。这里面牵涉到书法本身的性质问题,比如“人书俱老”。

陆:请您回过来谈谈他的出游对其艺术的影响吧。

邱:林散之原先的生活是平淡的。那样充满危险的游历,不但使他有机会沉浸到山川自然里面,更重要的是他由此深入接触了社会,我想这对他人格的成长、视觉印象的培养、心胸的开拓都太重要了。每个人的人格和精神成长实际上都有不同的方式,所以这里也很难有共同的规则。

陆:现在一般人都说他的诗、书、画“三绝”,这里面当然有世俗性的看法。您怎么看?

邱:宗白华曾说,西方画家的基础是素描和色彩,而中国画家的基础是书法和文学,我觉得说得挺好。如果我们问:

一个书法家的基础是什么?对此,我还没法给出高度概括的回答,但是诗歌无论如何是书法家的一个基础。简单地说,在根本上,诗歌是人的一种感觉方式。如果你有“诗心”的话,以之对待普通的场景、普通的人生,你的感受就不一样,整个精神氛围都不一样。至于它怎么影响到创作,我现在还不知道,但我可以断言是有影响的。书法也是一个感觉方式,它与诗有共同之处,但又不一样,它技术性的东西比较多。诗歌面对的是整个世界与人生,它都能搜索进来,你能从中读到所有有关的东西。书法在这些方面不能替代诗歌。

陆:请您从整体上对林散之作个评价。

邱:在我们这样一个时代,传统艺术的历史还能续写出一页有价值的新篇章,这本身就很有意思。

邱振中:说不完的中国书法

“西方有一种说法:说不完的莎士比亚,因为莎士比亚的剧作包含的内容非常复杂。在现代文学中,有说不完的卡夫卡;中国文学中,有说不完的红楼梦。我觉得,还有说不完的中国书法。”

对于媒体记者而言,邱振中几乎是一位完美的采访对象:学识渊博、学术权威、深入浅出、平易近人……他会很认真听完记者的提问,然后很友善地询问对方是不是他自己理解的那个意思,最后将很学术甚至很晦涩的问题“翻译”成所有人都能听懂的语言——而且是那种很优美、逻辑性很强、诗一般的语言。

面对邱振中,很多人都会感到不可思议:他是一位书法家,却又钟情于诗歌的创作;他现在是中央美术学院的知名教授,当初却是水工建筑专业毕业生……

邱振中有着自己完备而自足的世界。尽管你可能坐在他面前和他交流,说着这样那样的话,可你无法否认,有时候你是在他的谈话之外的。他兴之所至,用略为轻缓的声音谈着,慢慢进入到自己的世界。那种酣畅淋漓的思辨的乐趣在他脸上浮现出来,声音愈加飘忽但又沉着,眼睛微微合拢,仿佛外界的光线有些强,他试图通过这样的方式隔开外界的喧闹,进入更深的境界。

在出席各类学术论坛、演讲时,常常有人请邱振中题词。他说:“我有一位钢琴家朋友,但从未听过他弹琴。他说,要听琴,我开演奏会时请你去。我理解,一位专业人员对创作必须这样慎重。——能不能让我回去创作,再寄给你们?”

书法究竟是什么

邱振中曾发表过一篇文章:《书法究竟是什么》。本来邱振中是想写一部面对普通大众的通俗易懂的书,不料序言写完,自己一看,觉得仍然不够浅近,最后还是把它发在一本学术性刊物上了。

其实,我们今天再读《书法究竟是什么》,会忽然发现:原来“学术”也可以表现出诗一般的情怀。——这就是邱振中最令人叫绝的地方之一。

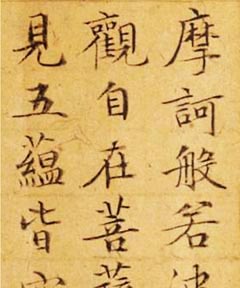

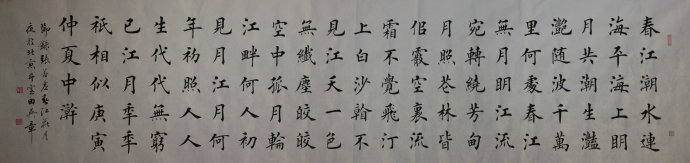

在邱振中眼里,中国书法中最伟大的作品,都是日常书写的产物。如王羲之《丧乱帖》、颜真卿《祭侄稿》,前者是一封信,后者是一篇文章的草稿。这种并非为欣赏的目的而创作的作品,能够最大限度地保留作者书写时精神活动的轨迹。换一个场合,作者也无法再写出一件同样的作品。

邱振中说:今天,人们大都不以为“书法”仍然是一个问题。书法“不可说”,也“无须说”。这种观念与过去“书法乃小道”的思想结合在一起,形成了一道坚固的壳。它挡住了许多眼睛。我们在现代学术的支持下,说到了其中的几个问题。书法还可以从各种不同的层面进行追问,如形式构成、表现机制、文字学、艺术史等等,每一层面都可能有意想不到的发现。它是一个从未被现代思想真正触动过的领域。

楷书之后不可能产生新字体

邱振中说:书法远远不止是“一种文人的修养”“把字写得特别漂亮”等等,书法至少包含了——语言文字、视觉图形、意义阐释和人格修炼等复杂的内容,其中每一个层面都十分重要,但几乎从来没有人这样去思考。这是一个宏阔的领域,“我的研究也仅仅是一个开始”。

在进行笔法史研究的过程中,邱振中得出了一个论断:“汉字在楷书之后不可能再产生新的字体”。

经过分析,邱振中归纳出笔法的三种运动形式——平动、绞转和提按,它们与空间运动定理所包含的内容完全吻合,他由此推论:笔法运动形式不可能再增添新的内容。

此外,书法史上每一种新字体的出现都带来一种新的笔法运动形式,如篆书→平动,隶书→绞转,楷书→提按,因此,笔法运动形式的终结便意味着字体发展的终结。

这一结论可以解释书法史上许多现象,例如,楷书成熟后,笔法只能在空间运动形式之外寻求发展,速度、节奏、力度的变化逐渐会成为关注的主要对象,同时由于独创性笔法难以获得,发展受到窒碍,章法的地位由此上升。

解读大师的创作

邱振中告诉我们:他自己的书法创作分为三个部分,各自有不同的目标,它们所要求的东西也不一样。

“就传统书法来说,我写的主要是草书。草书在中国书法史上有七个人(王羲之、王献之、张旭、怀素、黄庭坚、王铎、林散之)做出过伟大的贡献。有没有可能,以及能不能在他们之后做出新的贡献,是这个领域的最高目标。

“第二类作品是所谓的’现代风格书法’,这是以前没有的类别。二战后,日本兴起了现代风格的书法,这些作品传到中国以后,中国的艺术家开始思考怎样在日本现代书法的影响之外找到自己独特的道路。这就是我1989年个展中的核心问题。必须在文字题材、形式构成和文化阐释上分别进行仔细的思考,在这三个方面都尽力进行探索,并尽可能做出一些完整、成熟的作品。结果就是1989年我的个展:’最初的四个系列’。

“展出的作品并不多,一共40余件,有7件传统风格作品,35件现代风格作品。经过时间的检验,一部分现代风格作品被认为具有自己的意义。)

“第三类创作比较特殊,它用笔触、用水墨做出现代艺术作品。在水墨领域,每个艺术家都有具体的做法。对我来说,无法放弃笔墨。现代艺术是没有任何框框的,但我不能放弃笔墨,我对它有感悟、有把握。现代艺术创作与所有创作一样,它也必须在作者已有的基础上生长出来。

“这类作品有两个具体目标:第一,要在笔墨上达到最高水准;第二,图形在整个当代艺术中要有独创性。必须在这两点上有所收获,如果做不到,作为一个艺术家,是失败的。”

“艺术家当然希望自己的作品被人接受、理解,但艺术创作要求不断朝未知的方向走,这里注定会有接受的困难。这是艺术活动中正常不过的状态。”

“读书法,恰如读人生”

艺报:“邱振中”是如何炼成的?

邱振中:中学时期,我的目标已经很明确,文学创作,并开始做准备,比如写诗歌、进行语言训练等。但当时朴素地认识到进行文学创作要有生活和才气,所以就选择一个别的专业,“积累生活”,如果证明自己有才能,再转到专业创作。像契诃夫,他就是一个医生。后来我考入武汉水利电力学院学水利工程。一进入大学,我在日记中便写下了这样的话:我觉得我以后肯定会改行。记得当时有两句话对自己影响很大,一句是左拉的座右铭:每日一行;另一句是回忆托尔斯泰的一篇文章,文章中说,托尔斯泰60岁了,还一本接一本做造句练习。我给自己准备了一个小笔记本,每天不离身,一有空就做造句、描写练习。这样持续了四五年。每做完一本练习都有明显的进步。

1979年,我进入浙江美术学院攻读书法专业。

当时的浙江美术学院有一种特殊的艺术氛围,加上蜂拥而至的现代作品、现代著作,它给每一个学生打下了深深的印记。现代诗歌和现代哲学与我一拍即合。它们好像是专门为我准备的一样。

责任感油然而生。我想,一定要把书法创作做成当代艺术中的重要组成部分,把书法理论做成当代学术中的重要学科。

转眼整整30年过去了,我做了一些事情,但是还做得太少。年轻的时候,我们想,要好好做准备,以后要做什么。但是到今天你发现,没有以后,要么现在做,要么没有时间做了。

艺报:书法和诗有什么内在联系么?

邱振中:书法和诗不太一样。书法对作者的要求没诗歌那么深切。诗歌要求所有的感觉,所有的神经都必须在诗歌中,而且你面对的一切都可能化作诗。我在书法中体验不到这种感觉。某些时刻或许是这样,但是成片的感觉没有。但诗歌可以很长时间都是这样,简直会让你疯掉。对我来说,诗歌是在更深处的。

这里也牵涉我的一个基本思想。做任何一件事,能做到上流的,对这件事一定有过人的感悟,比如对诗歌的认识。洛尔伽说“诗歌是死亡的召唤”,帕斯捷尔纳克说:“诗句不是躺在书上,是立在纸面上”,读到这些话就像遭到电击。

对我而言,书法是艺术,诗歌是生命的底基。艺术在生命的底基上生长。

![中国书法家通讯录[转载]-好字无忧](https://alioss.shufapp.com/wp-content/uploads/2022/07/W020230731823511234931.png)