“肌理”说清楚了,那翁方纲怎样将这种思想体系用于诗作上呢?看来他是将这两件原本并不搭界的行文方式合二为一了,翁在《蛾术集序》中说:“考订训诂之事与词章之事,未可判为二途。”看来,翁认为考据之学本来就跟作诗密不可分,而后他在《粤东三子诗序》中进一步指出:“士生今日,宜博精经史考订,而后其诗大醇。”翁在此强调,要想把诗作好,就先从考据学下手。他的这个说法也正点明了肌理派作诗的特点。

残破的门楼

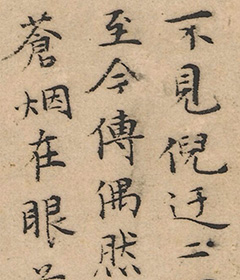

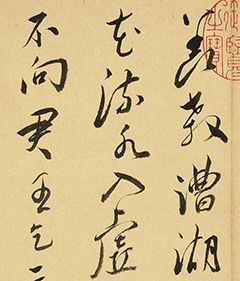

当然,翁方纲不止是说出了一大堆的诗学理论,他还把这种理论应用到具体的实践中,比如他所作的一首《汉石经残字歌》,此诗的前半段为:

熹平初作皇羲篇,石渠故事追孝宣。

通经释义事优大,文武之道非丹铅。

雕虫篆鸟那比数,鸿都未立前三年。

议郎意不在工画,盖以正误代传笺。

兰台漆书敢私易,煌煌日月当中天。

四十六石堂十丈,聚观车辆争骈阗。

杨家递著洛阳记,宋初尚有断石传。

东观论出御史府,论语跋记董广川。

成都会稽各搜箧,洪相八石精摹镌。

因依破缺非貌古,太璞粹气逾于全。

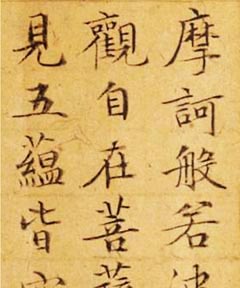

翁在这首诗中,基本上是写出了一篇考证文章。因为翁方纲喜欢搞收藏,所以他将很多器物的考证都写成诗。比如他还作过一首《汉建昭雁足灯款拓本,为述庵先生赋》,此诗的后半段为:

其槃规旋径稍弱,汉权汉尺原相乘。

底曰建昭侧阳朔,故家画一于阳平。

前镌后识岁一纪,八分小篆丝回萦。

欧公恨少西汉字,今乃一器双妙并。

阳朔之题更圆劲,元尚急就篇初增。

半槎所藏字半蚀,几被亥豕纷讹承。

孰如此灯底莹泽,灿若列宿扪生棱。

刘敞裴煜不可作,林华莲勺谁能评。

我时不惮诤樊榭,君藏庶可追庐陵。

这样的写诗手法跟上一篇基本类似。

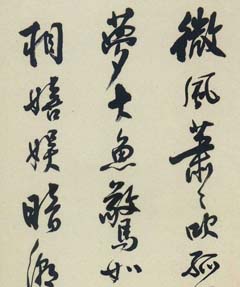

保安寺街基本拆成了废墟

翁方纲的这种作诗方式在后世广受批评,当然,最早骂翁方纲的就是袁枚了,他在《答李少鹤书》中说:“近今诗教之坏,莫甚于以注疏夸高,以填砌矜博。捃摭琐碎,死气满纸。一句七字必小注十余行,令人舌口怯而不敢下手。性情二字,几乎丧尽天良。此则二千年所未有之诗教也。”袁枚虽然没点名,但他说这种写诗方式几乎达到了“丧尽天良”。这句话骂得够狠,而他在《随园诗话》卷五中还说过:“近见作诗者,全仗糟粕,琐碎零星,为剃俗发,如拆袜线,句句加注,是将诗当考据作矣。”看来,袁枚最看不上的就是把诗当考据来写。而刘声木在《苌楚斋随笔》卷一中有很长的一段论述:

国朝诸儒,能言而不能行者,莫如大兴翁苏斋学士方纲。学士侈言理学,研究宋五子书,乃至跪求差使,见于《啸亭杂录》。……平生尤喜言诗,……独至其所自作之诗,极与所言相反。其诗实阴以国朝汉学家考证之文为法,尤与俞正燮《癸巳类稿》《癸巳存稿》相似,每诗无不入以考证。虽一事一物,亦必穷源溯流,旁搜曲证,以多为贵,渺不知其命意所在。而爬罗梳剔,诘曲聱牙,似诗非诗,似文非文,似注疏非注疏,似类典非类典。……百余年来,……《复初斋诗集》流传益罕,欲供插架而未能,岂非不行于世之明验乎?

已然拆除的旧楼

刘声木在这段话中将翁方纲的诗贬了个一塌糊涂。相比较而言,陈声聪的评价说得较为和缓,陈所作的《兼于阁诗话》附录有《翁方纲肌理之说》一文:“诗道至广,翁氏之言肌理,在诗境上得一玄解。然诗究与文异,杜、韩胸罗万卷,其出之于诗也,仍如化工育物,天然妙丽。若必如翁氏于前人赠答议论之章,得证一二史事为乐,则又非诗之本义,此乾嘉时代考据家之一蔽,翁氏盖亦不免。”陈认为这种诗作乃是清代考据家的通病,而翁方纲只是这些人中的一员。

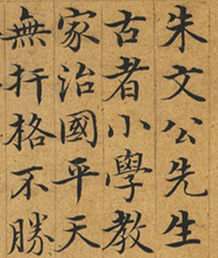

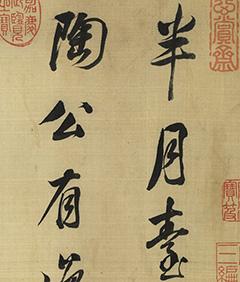

当然,有批评就会有赞扬。清中后期时人张维屏在《国朝诗人征略》卷三十四中说:“复初斋集中诗,几于言言征实,使阅者如入宝山,心摇目眩。盖必有先生之学,然后有先生之诗。世有空疏白腹之人,于先生之学曾未窥及涯涘,而轻诋先生之诗,是则妄矣!”相比较而言,学者型的诗人,尤其是跟翁方纲有同样收藏爱好的人,大多会夸赞翁的写诗方法,比如缪荃孙就特别表扬翁方纲的写诗方式,他在《重印复初斋文集》序言中称:“(讥之者)不知《石鼓》《韩碑》首开此例,宋、元、明集,尤指不胜屈。正可以见学力之富,吐属之雅,不必随园之纤佻,船山之轻肆,而后谓之性情也。”

废墟中的屹立

其实翁方纲的诗也不都是写考据,他当年的诗稿,今天大多留了下来,其中一部分后来归了翁同龢。翁同龢去世后,此物一直在翁家后人中递藏,最后被翁万戈带到了美国。前几年,翁万戈珍藏的这部翁方纲诗稿被嘉德公司征集到上了拍卖会,我终于将其买到。细翻这些诗稿,其实大多写的都不是跟考据有关的诗作,等我得暇时,将其一一整理出来,以此来与《复初斋文集》核对,看看最初的诗思与成书之间究竟有多大的差距。

而叶倬玮却在书中说了这样的一句话:“如果翁方纲的诗都散佚了,或者他在文学批评史的位置会高一些。”看来,叶先生认为翁方纲的诗论很高,但他的诗作水平却无法与此相提并论。

仅余下的古建筑

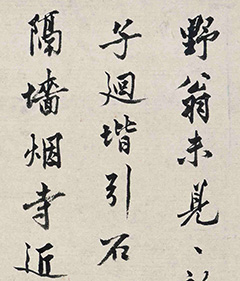

翁方纲本就是北京大兴人,他进城内做官后,换过多个地方居住,其中较为固定的一处居所位于北京市保安寺街中间位置,可惜我始终无法落实他的旧居究竟是保安寺街的哪个门牌号。前一段偶然看到报道,保安寺街要进行旧城改造,翁方纲的故居有可能在此之后了无痕迹,于是我决定前往此街一看。虽然不能确认下该街中的哪个院落跟他有关,但至少要拍下一些相应的资料照片,因为我觉得他既然在这一段住了不短的时间,那么他在这保安寺街上也往往返返地走过无数回,我能将这一段的街景拍下来,也就间接地等于寻觅到了他当年的足迹。

门礅已看不清面目

而今的保安寺街已变成一个较大的拆迁工地,当年在清代,这里住过太多的历史文化名人,我对旧居改造一向有着无谓的纠结,我也知道住在这破烂的街区内有太多的不方便,不管是取暖,还是如厕、饮用水,这里的住户很难享受到现代化带给人的舒适,可是将这些有着文化历史的老街区彻底地拆除掉,我会有一种隔断历史的伤心感。究竟怎样才能找到两者之间的折中,我不是建筑学家,我也提不出可行的方案,但我总可以发几句牢骚来吐槽一下吧。

此处还未拆除

精美的门礅

漫步在保安寺街,走到了中段的位置,我看到其中一处大宅已经基本变成了废墟,在废墟之上,此刻还屹立着一个未曾推倒的门楼,站在远处看上去像是立在废墟中的一个小土地庙,让我感到特别的是门板上有三溜儿黑条幅,这种挂法太过生猛,谁家会把条幅弄成这样,像家里有丧事儿似的,我站在近前细看,才隐约看到有“野蛮拆迁”等字样。这才醒悟过来,是原住户为了抗拒拆迁贴在墙上的维权抗议标语,肉食者担心别的拆迁户看见而产生蝴蝶效应,同时也是顾全大局地站在更高的高度来维护着安定团结的大好形势,才做出了这种抹黑的手段。当然这只是我小人之心的揣度,但有一点我是真心的不乐意,那就是这些黑道子污染了我拍照的画面,我想这个抹黑过程,门旁的那对石狮子状的门墎肯定目睹了全过程,然而显然它不能做为一个目击者向人们讲述这个完整的故事,更何况它经历了那个浩劫时代,已经被砸得面目全非了。

李万春故居保护的基本完整

我隐隐地感觉到,在我拍照过程中,有位老者一直在跟着我,没有声响地观察着我的一举一动,等我拍完了这个仅剩的残破门楼,他第一次张口说话:前面还有个更有名的故居你怎么不去拍摄?他告诉我那个名人叫李万春,我虽对京剧知之甚少,但这个名字还是听说过,知道他是京剧武生中很有名的人物,但表演艺术家不在我的寻访之列,然而面对眼前的巨大废墟,我还是觉得应该把它拍下来,更何况,我并不能确定当年翁方纲居住的院落是哪一处,也说不定这李万春的旧居之前就是翁方纲的居所呢。于是我决定听从老人家的建议,前往那里去拍照。

当年的大门

然而美好的愿望未必人人叫好,在李万春的旧居就遇到点儿小麻烦,里面竟然有两个保安坚决不让我拍照,说是上级有交待。这可是热脸贴了冷屁股,自以为留下了文化遗产照片,而对方完全不领情。我正跟他们辩论,尾随我的老者不知何时冲了进来,马上跟保安吵了起来,老者果真比我有气势百倍,保安软了下来,用传呼机呼叫领导,但接不通,老者马上说:“请示过了,你接不通是您的事。快来,进去拍照吧。”我真觉得他特像我的领导,立即按照他的吩咐理直气壮地入内拍照。

地上的瓷砖

然而院内也是横七竖八地盖了一些小房,很难再辩认出原来的格局。从外观看,此房还算保持完整,门楣上斗大的“福”字,完全不是传统。门楣上同样没有门牌号,仅用铅笔写着“22号”。拍照完毕,我在门口感谢老者的拔刀相助,他说:老北京的这些宝贝快让他们糟蹋光了,你能留些资料下来当然是好事。我向他请教为何走过的几条街统统都看不到门牌号,他竟然告诉我这样一个小秘密:“这些门牌都是被人拆走的,仔细看看上面的痕迹,因为现在有人收藏这个老物件,所以哪儿有拆迁,哪儿就有人来收购,完整的30元一个,然后到潘家园摆摊去卖,价格是60元一个。”我以前还真没注意到潘家园还有这么个生意。

院落房屋中窗上的记号

李万春故居我印象最深的是它地面的瓷砖,那是民国年间的旧物,瓷砖的色泽和式样跟当今物大不相同,这些瓷砖不仅贴在屋内,院前的廊道上也同样满铺,这在百十年前绝非一般人所能拥有者。看来李万春在当年也是很有钱的人,只可惜他不喜欢藏书,否则又是一个大藏家。我在院内还看到了门上和窗上画着的红圈和红叉,真有点儿像阿里巴巴藏宝窟里的神秘画符,但我不明白这些符号画在墙上有着怎样的寓意,也许这里雇保安正是防备被别人一夜之间拆成废墟吧。走出来时老人告诉我,李万春的弟弟现在台湾,北京奥运期间曾来过,市政协的领导陪他来看了这个旧居。如此说来,这个旧居很有可能被保留下来,我心里瞬间又升起了一线希望。

回家查资料,始知李万春故居的门牌号为宣武门外呆子巷内北大吉巷路南22号(原41号),但我还是找不出任何依据能够说明翁方纲曾在这个院落中居住过。

院里盖满了简易房

![中国书法家通讯录[转载]-好字无忧](https://alioss.shufapp.com/wp-content/uploads/2022/07/W020230731823511234931.png)